Les actus

-

rencontre - Pascal Mouchard

- Le 20/10/2021

- Dans infos

Rencontre avec un passionné

Pascal Mouchard, metteur en scène amateur (LTA)

Dans quelques semaines, nos amis français de la troupe Le Théâtre Arrive montent sur scène avec La Culotte, une comédie grinçante de Jean Anouilh. Cette pièce à grande distribution est mise en scène par Pascal Mouchard, grand créatif et joyeux bavard.

Pascal Mouchard ne manque pas de projets. De son propre aveu, il en a toujours dix ou quinze en tête. Il faut dire que sa passion pour le théâtre ne date pas d’hier. Pascal lit des textes, va voir des spectacles, crée des décors, monte sur les planches et met en scène. Pour lui, Raymond Devos a bien résumé les choses : l’art du théâtre consiste à venir chercher le spectateur dans son fauteuil pour l’entraîner dans la folie avant de le ramener à lui-même en fin de voyage.

Pascal Mouchard ne manque pas de projets. De son propre aveu, il en a toujours dix ou quinze en tête. Il faut dire que sa passion pour le théâtre ne date pas d’hier. Pascal lit des textes, va voir des spectacles, crée des décors, monte sur les planches et met en scène. Pour lui, Raymond Devos a bien résumé les choses : l’art du théâtre consiste à venir chercher le spectateur dans son fauteuil pour l’entraîner dans la folie avant de le ramener à lui-même en fin de voyage.Pascal, parlons d'abord de La Culotte. Qu’est-ce qui t’a amené à proposer ce texte à la troupe ?

En 2018, on cherchait une pièce pour l'ensemble de la troupe. On accueillait trois nouveaux membres et on clôturait une année où la troupe s’était retrouvée scindée pour monter deux spectacles, Le médecin volant et Vendredi 13. Cela avait un peu éclaté le groupe, malheureusement. D’où la volonté de proposer un projet pour tout le monde. On me disait : « Ça va être trop difficile ; on n’aura jamais tout le monde aux répétitions. » Je répondais : « Je sais mais il faut quand même essayer. » J'ai cherché une pièce à grande distribution et je me suis souvenu de La Culotte. C'est une pièce que j'avais montée en 1994 du temps où j’animais une petite troupe dans un patelin de campagne.

Pour remonter cette pièce, tu as donc pu puiser dans tes souvenirs…

Pour remonter cette pièce, tu as donc pu puiser dans tes souvenirs…Je me rappelle surtout qu’à l’époque, ça n’avait pas été simple. Le thème de La Culotte n'était pas du tout dans l'air du temps. Les gens n’adhéraient pas trop. On a réussi à monter la pièce mais j'étais resté avec un goût de trop peu. Quand j’ai relu le texte il y a trois ans, j’ai été frappé par l’actualité du propos. Plus je la lisais, plus il me semblait que ça faisait écho avec le mouvement MeToo et les dérives politiques actuelles. Je me suis dit : pourquoi ne pas tenter ?

Comment la troupe a-t-elle abordé le texte ?

C'est une pièce peu connue. D’Anouilh, les gens citent le plus souvent l’Antigone, et c’est à peu près tout. La Culotte, c'est vraiment une pièce dérangeante, on peut même se demander si Anouilh n’était pas quelque part un anarchiste de droite. Nous avons hésité un moment à faire des coupures, finalement nous avons gardé le texte intégral. Les comédiens se sont distribués les rôles entre eux, en fonction de ce qu’ils avaient envie de jouer. Oui, ce sont les comédiens eux-mêmes qui ont choisi ! Pour beaucoup de gens, le metteur en scène est comme un chef d'orchestre. Je ne crois pas trop à ça. Je ne suis pas là pour décider mais pour donner des pistes dans le jeu d’acteur.

Sur quoi portes-tu ton attention pour aider les comédiens débutants à progresser ?

Jusqu’à présent, quand de nouveaux adhérents rejoignaient la troupe, ils intégraient le projet en cours. Il n'y avait pas d’exercices qui leur étaient particulièrement dévolus, ils recevaient des consignes de jeu comme tout le monde. J’ai constaté que ceux qui arrivent sans avoir jamais fait de théâtre, c’est important qu’ils montent assez vite sur scène. Sinon, la motivation se relâche. Je suis très attentif au positionnement du corps et au fait que le personnage soit bien habité. On commence toujours un projet par des recherches sur le personnage, sur sa façon de marcher, sa façon de réagir. On essaie de lui trouver des gestes qui pourront servir par après d’effets comiques.

Quelles sont les principales difficultés que doivent surmonter les débutants ?

Quelles sont les principales difficultés que doivent surmonter les débutants ? L’erreur classique c’est d’abandonner le personnage. Je me souviens d'avoir lu à ce propos le livre d'un metteur en scène irlandais, Declan Donnellan. Il explique que l'acteur doit montrer au public ce que le personnage voit. C'est pour ça que j'aime travailler sans accessoires. Les débutants disent souvent : « Mon personnage doit boire, j’ai besoin d’un verre. » Mais si le comédien prend un verre, alors il se met à boire de façon banale et ça ne m'intéresse pas.

Tu es aussi très attentif à la manière dont on se place sur scène ?

C’est essentiel. J'ai fait des stages où on apprenait à regarder le public. Il fallait rester immobile face aux spectateurs pendant que l'autre acteur parlait. Le temps peut paraître long ! Les comédiens débutants ont tendance à rester rivés sur leur partenaire de scène. Du coup, les spectateurs ne voient pas leurs mimiques. Pour le public, il ne se passe plus rien.

Comment travailles-tu la diction et le volume sonore avec les comédiens ?

Comment travailles-tu la diction et le volume sonore avec les comédiens ?Je ne suis pas très attentif à cela. Je parle moi même un peu trop vite. C’est un défaut que j'essaie de corriger quand je joue. Je sais qu’au fond, tout ça vient au fur et à mesure, à force de jouer. Il m’arrive d’attirer l’attention des comédiens sur le volume vocal, mais c'est plutôt en fin de mise en place. Ce qui me semble le plus important, c'est que les comédiens habitent leur personnage. Si l’on fait du théâtre, ce n'est pas pour parler entre soi, c'est pour s’adresser au public.

A quel moment du projet conçois-tu la préparation des décors ?

Pour moi, moins il y a d’élément sur scène, mieux c’est. Le minimum du minimum. Pour La Culotte, je voulais deux grands panneaux au fond pour symboliser la pièce. Un bout de rideau déchiré et un poteau de torture surmonté par un buste de Marianne. Ce buste, on l’a fabriqué avec une collègue qui est plasticienne. Et puis, j’ai rajouté une petite estrade pour installer le tribunal.

La troupe reprend certains éléments de décor d’un spectacle à l’autre ?

Oui, avec un membre de la troupe qui ne s'occupe que du décor, on a fabriqué des grands panneaux qui se fixent sur des supports. Ces panneaux, on les habille différemment pour chaque spectacle. On les a utilisés dans Chat en poche avec du papier crépon. Dans Le médecin volant, on les a combinés pour fabriquer une fenêtre. C'est facile à démonter et à embarquer en voiture. Pour La Culotte, on a peint nos deux panneaux en rouge vif.

Et pour les accessoires ?

Pour les accessoires, ça dépend de ce qu'on déniche sur brocantes. Pour La Culotte, il y a une corniche en plâtre doré qui est en train de se casser la gueule. Et des bouts de rideau qui pendent du plafond. Mais ça, c'est arrivé vraiment tardivement.

Comment prépares-tu ton travail de mise en scène ?

Je commence par lire la pièce cinq ou six fois. J’ai alors une idée générale de la manière dont ça va s'organiser. Je fais des petits croquis. Tout de suite je prévois les entrées : si c'est plutôt avant-scène ou fond de plateau ; les décors côté cour ou côté jardin… On cale ça dès le début des répétitions. Mais je garde une certaine liberté : si ça ne va pas, on modifie. J'aime faire évoluer ma mise en scène en fonction de ce qui marche ou pas. Des fois, un comédien proteste : « Mais tu m’avais dit le contraire la dernière fois. – Ben oui, mais ça marche mieux comme ça ! » J'essaie des trucs, et c’est vrai que pour les comédiens ce n'est pas toujours facile à suivre.

Où puises-tu ton inspiration ?

Où puises-tu ton inspiration ?Je vais souvent au théâtre. Chaque fois que je me rends au festival Off d'Avignon avec ma femme, on se tape dix spectacle en trois jours. Je me souviens d’un spectacle qui s'appelait ZigZag (une création de Xavier Lemaire). Quand on rentre dans la salle, il y a deux régisseurs tout affairés à placer le public. Puis, un homme arrive en costard cravate, il explique qu'il est metteur en scène et il retrace l’évolution de cette fonction à travers l’histoire du théâtre. Ensuite, il prend la première scène du Médecin malgré lui de Molière pour la jouer de trois façons différentes. Les ‘régisseurs’ du début deviennent les acteurs. Il y a d’abord la version classique, puis une adaptation style théâtre contemporain - et enfin une relecture moderne théâtre engagé (avec deux clodos qui se tapent sur la gueule pour des canettes de bière). On voit à quel point, à partir d'un texte, on peut faire ce qu'on veut. Ça m’a fort marqué.

Voir des spectacles permet d’enrichir ta palette de metteur en scène ?

Oui, quand je vais voir des spectacles, je dis : « Tiens, ce truc-là, c'est pas mal. » Je me souviens d’un spectacle de Grégory Faive il y a deux ans, à Grenoble. L’acteur commence sa pièce tout seul et il s’adresse au public comme si c'était sa troupe de comédiens : « Toi Denise, ça n'allait pas à la dernière répétition. Toi, Jean-Paul, c'était très bien... » Le spectateur devient en quelque sorte un acteur de la troupe. Du coup, on se retrouve du côté des coulisses. Le premier plan, c'est la scène et on voit au fond les sièges vides du public. Tout est inversé. C'était vraiment fabuleux.

Comment travailles-tu les jeux de scène avec les comédiens ?

Comment travailles-tu les jeux de scène avec les comédiens ?Je me suis rendu compte que souvent, dès que les comédiens intégraient un jeu de scène, il y en avait un autre qui arrivait naturellement : comme si un jeu de scène en appelait un autre. Le pire dans le théâtre amateur, c'est quand les acteurs déclament. C'est chiant quand le gars est droit comme un i, qu’il récite son truc. Moi je dis à mes comédiens : « On s’en fout si vous vous trompez dans le texte, ça n'a pas d'importance ; on est amateurs. Par contre, ne récitez pas. Donnez de la vie ! »

Comment vois-tu l'évolution du théâtre amateur ?

Autour de moi, le théâtre amateur se porte plutôt bien. Il y a toujours beaucoup de troupes, elles ont chacune leur registre. Il y a des festivals qui sont organisés, des tas d’initiatives… Ce que je trouve dommage, c'est que ça se tire la bourre. Mais ça, c’est comme dans la musique, comme dans la danse, comme partout… Ce n'est pas facile de nouer des contacts et de développer des échanges, sauf pour nos ORTF, le festival de théâtre que nous organisons fin novembre : ceux qui viennent partagent notre désir de travailler ensemble. Je suis assez confiant. Dans la troupe, on était six il y a 9 ans, maintenant on est dix-neuf. Et les projets ne manquent pas…

Propos recueillis par Jérémie Brasseur

Pour découvrir le site web de la troupe: www.letheatrearrive.com

-

rencontre - Julien Montarros

- Le 06/10/2021

- Dans infos

Rencontre avec un passionné

Julien Montarros, président de la troupe Le Théâtre Arrive

Depuis décembre 2020, nous sommes en contacts réguliers avec Le Théâtre Arrive, une association de théâtre amateur basée en Isère (France). Julien Montarros est président de la troupe « cette année encore ».

Malgré les difficultés, Le Théâtre Arrive poursuit ses activités. La troupe prépare pour le mois de novembre une comédie grinçante de Jean Anouilh, La Culotte, ainsi qu’un festival rassemblant plusieurs troupes de théâtre de la région. Nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec Julien Montarros, le président.

Malgré les difficultés, Le Théâtre Arrive poursuit ses activités. La troupe prépare pour le mois de novembre une comédie grinçante de Jean Anouilh, La Culotte, ainsi qu’un festival rassemblant plusieurs troupes de théâtre de la région. Nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec Julien Montarros, le président.Julien, comment es-tu devenu président de la troupe ?

Le Théâtre Arrive est une association qui a été constituée en 2012. Au départ, il y avait cinq comédiens avec un spectacle créé au sein d’une autre structure. Comme nous n’avions pu jouer que deux fois, nous étions frustrés. Deux d’entre nous ont lancé l’idée de créer une nouvelle association pour reprendre les représentations. J’ai suivi le mouvement mais quand on s’est réunis pour rédiger les statuts, personne n’avait réellement l’intention d’assumer un poste à responsabilités. Voilà comment je me suis retrouvé à la présidence. Un peu par hasard. Souvent, je dis que je suis président pour une durée d’un an. Lors de chaque assemblée générale, on revote… Jusqu’ici, j’ai toujours été réélu.

Cette question du nombre de représentations - qui a mené à la création de la troupe - reste très importante pour toi ?

Oui. Mon objectif, c’est toujours de jouer au moins cinq fois chaque spectacle. Bien sûr, ça n’a pas toujours été faisable. C’est plus compliqué pour les grandes distributions. En revanche, on est allés au-delà de cinq représentations pour certains spectacles. Le record, c’est Mélange caustique, un duo que j’avais créé en 2010 avec un ami. Quand on a lancé Le Théâtre Arrive, il nous fallait accumuler un peu de trésorerie. Pour louer des salles, par exemple. Or, comme nous avions nous-mêmes écrit les textes de ce duo, il n’y avait pas de droit d’auteur. Ce qui représente un avantage considérable. Alors, même quand on travaillait sur d’autres projets, on continuait à jouer Mélange caustique. Nous avons présenté ce duo une quinzaine de fois. Jusqu’en 2015. Nous avons même eu l’occasion d’aller nous produire dans une petite salle à Paris.

Quelle qualité te semble la plus importante quand on est président d’une troupe de théâtre ?

Quelle qualité te semble la plus importante quand on est président d’une troupe de théâtre ?L'écoute : être tourné vers les autres. Pendant les réunions administratives ou lors de l'assemblée générale, j'aime exposer le projet, écouter un peu tout le monde, essayer de synthétiser les avis. Il faut essayer de trouver un consensus. Moi aussi, je m'exprime évidemment. Je donne mon avis mais mon point de vue n’a pas plus de valeur que celui d’un autre membre.

Nous fonctionnons en démocratie participative. Tous les adhérents ont accès à la messagerie et peuvent envoyer des emails au nom de l'association. On veille aussi à être totalement transparents sur les questions de comptabilité. Nous nous organisons en commissions pour répartir les responsabilités (entre autres : la communication, les costumes, les décors). Je représente parfois l’association dans les réunions à la mairie mais pas systématiquement : ça peut être quelqu'un d'autre. La rédaction des comptes-rendus, c’est moi qui m’y colle. Mais ce n’est pas un problème parce que j'adore ça. Je synthétise les discussions (en essayant de mettre un peu d'humour) : cela permet à ceux qui étaient absents d’être informés. En fin de compte, la communication, que ce soit à travers les comptes-rendus en interne ou les affiches, cela fait aussi partie de la vie d’une troupe de théâtre amateur.

Es-tu parfois tenté par le rôle de metteur en scène ?

Pas tellement : j'aime trop monter sur scène. Nous avons parfois créé des spectacles où la mise en scène était collégiale. Dans ces cas-là, j'aimais bien donner mon avis mais nous avons constaté que c'était moins efficace : il vaut mieux dédier ce rôle à une personne.

Quelles sont, pour toi, les grandes distinctions entre théâtre professionnel et théâtre amateur ?

Bien sûr, les comédiens professionnels ont suivi une formation. Ce qui n’est pas le cas des comédiens amateurs. Mais la formation n’est pas tout, il y a aussi le talent, quelque chose d’inné qu’on trouve aussi parmi les amateurs. Ce qui nous différencie également, ce sont les budgets en jeu. Le théâtre est un gagne-pain pour les professionnels alors que chez les amateurs, c’est juste une passion : il y a tout de suite moins de pression.

Est-ce que Le Théâtre Arrive collabore avec des acteurs du secteur professionnel ?

Chez nous, il n'y a pas de professionnel. Pascal assume le rôle de metteur en scène parce qu'il est expérimenté mais il n'est pas rémunéré. Nous aimerions proposer à certains membres de suivre une formation auprès d’un professionnel, que ce soit pour la sonorisation ou la régie. On a prévu une enveloppe budgétaire mais cela ne s’est pas encore concrétisé.

Qu’est-ce qui t’a amené au théâtre amateur ?

Qu’est-ce qui t’a amené au théâtre amateur ?Dès que j'ai su écrire, j'ai inventé plein d'histoires. Pour mon plaisir personnel d’abord et puis pour les lire à mon petit frère. Quand on voyait nos cousins, on créait des petits spectacles ensemble.

Aujourd’hui encore, j'aime bien mettre en scène les petits moments du quotidien. Quand je suis avec mes enfants, je fais dialoguer les objets, j’imagine des trucs un peu fous-fous. On dirait bien que ça se transmet. Ma fille danse tout le temps, elle s'exprime beaucoup corporellement. Mon fils aussi est très créatif : il aime inventer des jeux.

Comme beaucoup, j’ai fait un peu de théâtre au collège. On lisait un dialogue en classe ou on montait des petits spectacles. Quand je suis entré en école d'ingénieur, à 20 ans, je me suis inscrit dans le club de théâtre à Grenoble et c'est là que j'ai commencé à faire du théâtre de façon plus structurée, en rejoignant une troupe qui montait de vraies pièces.

En cette période de crise, comment vois-tu évoluer la pratique du théâtre amateur ?

Les crises sont fréquentes dans une troupe de théâtre amateur. Un comédien qui vous plante un mois avant de jouer, une salle qui n'est plus disponible à l’approche d’un spectacle… A chaque fois, c’est un coup dur pour la motivation au sein du groupe.

Cette fois, c'est pareil mais évidemment c'est plus long. il faut que le groupe reste mobilisé et ce n'est pas seulement l'affaire du président mais de l'ensemble du groupe. Notre atout c'est le côté convivial de la troupe : le fait que l'on se retrouve non seulement pour faire du théâtre mais aussi pour manger un bout ensemble. Et en même temps, on partage l’objectif de faire les choses bien, de faire en sorte que chacun participe à la vie de la troupe et puisse s'exprimer. Je suis très fier de cela. C’est grâce à ça, je pense, qu’on arrive à surmonter toutes les crises, même lorsque des adhérents nous quittent, par démotivation ou à cause de problèmes personnels à régler. Du coup, ne restent que ceux qui sont à fond dans le théâtre, qui partagent l’envie de proposer des choses qui ont de la gueule tout en s’amusant.

Des spectacles de qualité, des mises en scène élaborées tournée vers le public. Ça ne nous intéresse pas un théâtre prétentieux, où les comédiens se regardent le nombril. On est dans la comédie. J’aime bien faire passer des messages sérieux bien sûr, mais toujours en rigolant.

Propos recueillis par Jérémie Brasseur

Pour découvrir le site web de la troupe : www.letheatrearrive.com

-

PhotoRéplique - Chapi Chapo

- Le 31/07/2021

- Dans infos

Chapi Chapo - PhotoRéplique ATO juillet 2021 - sur la photo : Sandrine Vansnick et Jérémie Brasseur - idée dialogue : J. Brasseur

Le savez-vous ? L’ATO anime cet été des séances rassemblant des débutants et des comédiens ayant déjà participé à la création d’un spectacle ou deux. A partir de pistes variées, on imagine des jeux de scène et des dialogues, le tout sur des thèmes légers pour s’amuser et rire ensemble. Ça se passe le mardi de 19h30 à 21h dans l’arrière-salle du Malgré Tout (café de la place de Ciply - rue des Robiniers 51). Cotisation : 5 e / séance. Réservations nécessaires.

-

annonce - La Guerre des Trônes

- Le 27/07/2021

- Dans infos

Vous avez un peu de temps libre le mois prochain ? L'équipe de production de la série télévisée historique La Guerre des Trônes est en tournage dans notre région (à Belœil) en préparation de la saison 5. L'action se déroule sous le règne de Louis XV. Cette série TV, présentée par Bruno Solo, est diffusée sur France 5. Si l'expérience vous tente, vous pourriez postuler afin d'intervenir comme comédien ou figurant sur le tournage. Voici les renseignements transmis par la responsable du casting :

Vous avez un peu de temps libre le mois prochain ? L'équipe de production de la série télévisée historique La Guerre des Trônes est en tournage dans notre région (à Belœil) en préparation de la saison 5. L'action se déroule sous le règne de Louis XV. Cette série TV, présentée par Bruno Solo, est diffusée sur France 5. Si l'expérience vous tente, vous pourriez postuler afin d'intervenir comme comédien ou figurant sur le tournage. Voici les renseignements transmis par la responsable du casting :On recherche des hommes et des femmes, âgés de 18 à 70 ans

Tournage entre le 18 et le 31 août à Belœil

Rémunéré (selon la convention audiovisuelle)Les candidatures sont à envoyer sur castingtrones5@gmail.com (mettre en objet BELOEIL + votre AGE) avec les informations suivantes :

- Nom / Prénom

- Âge

- Lieu de résidence

- 2 photos en couleurs (1 portrait + 1 en pied) et bande-démo si possible

- CV artistique, expériences cinéma / théâtre

- Mensurations (taille, taille de veste, taille de pantalon)

- Indisponibilités sur la période ?

- Véhiculé(e) ?

-

PhotoRéplique - Au pique-nique

- Le 16/07/2021

- Dans infos

Au pique-nique - PhotoRéplique ATO juillet 2021 - sur la photo : Michel et Justine Legrand - idée dialogue : J. Brasseur

Le savez-vous ? L’ATO anime cet été des séances rassemblant des débutants et des comédiens ayant déjà participé à la création d’un spectacle ou deux. A partir de pistes variées, on imagine des jeux de scène et des dialogues, le tout sur des thèmes légers pour s’amuser et rire ensemble. Ça se passe le mardi de 19h30 à 21h dans l’arrière-salle du Malgré Tout (café de la place de Ciply - rue des Robiniers 51). Cotisation : 5 e / séance. Réservations nécessaires.

-

site ATO - nouveau look

- Le 30/06/2021

- Dans infos

Qu'est-ce qui n'avait pas changé de costume depuis 2015 ? C'est notre site internet. Notre plateforme de création de site web, e-monsite, nous le fait remarquer à juste titre. Il paraît que le thème Castafiore que nous avions choisi n'est plus au goût du jour. Il disparaît des catalogues. Qu'à cela ne tienne ! nous passons donc au thème Pretty. Cela ne change rien au fond. Simplement le module Cartes postales virtuelles n'est plus disponible... Mais vous retrouverez facilement les photomontages que nous avons créés ces derniers mois. Ils sont rassemblés dans un nouvel album photo. (Venez, c'est par ici.)

-

rencontre - Sandrine Vansnick

- Le 16/06/2021

- Dans infos

Rencontre avec une passionnée

Sandrine Vansnick, clown relationnelle

Le 3 juin dernier, dans le cadre de ses rencontres virtuelles, l’ATO a reçu la visite de Sandrine Vansnick. Ce soir-là, notre comédienne avait coiffé sa casquette de clown relationnelle pour nous parler de cette passion qui l’anime depuis plus de dix ans. Mais qu’est-ce que c’est, au juste, un clown relationnel ?

Je parie que vous imaginez déjà un clown qui débarque avec ses grandes godasses, qui braille d’une voix nasillarde bonjour les petits enfants ! et puis, qui sort du fond de ses poches tout un tas de bidules qui font splash et pouët-pouët… Sauf que là, non, pas du tout. Le clown relationnel ne se donne pas en spectacle, il se donne tout court, on pourrait dire…

Je parie que vous imaginez déjà un clown qui débarque avec ses grandes godasses, qui braille d’une voix nasillarde bonjour les petits enfants ! et puis, qui sort du fond de ses poches tout un tas de bidules qui font splash et pouët-pouët… Sauf que là, non, pas du tout. Le clown relationnel ne se donne pas en spectacle, il se donne tout court, on pourrait dire…Sandrine, à quand remonte ta passion pour les soins relationnels ?

C’est la quête de toute une vie ! Un jour, quand j’étais à l’école primaire, je suis allée à Tivoli rendre visite à une camarade qui s’était cassée la jambe. J’ai découvert l’hôpital, ses odeurs, ses murs blancs… Je me suis sentie appelée, c’était très intense ! À 16 ans, j’ai suivi des cours de secourisme à la Croix rouge. Ça ne répondait pas vraiment à mon besoin d’être auprès de ceux qui souffrent mais, au moins, je me rapprochais un peu de ce qui me faisait vibrer.

Cela a-t-il orienté ton choix d’études ?

Cela a-t-il orienté ton choix d’études ?J’ai d’abord suivi un cursus universitaire en langues. J’ai obtenu mon diplôme mais ça ne m’a pas du tout passionnée. Alors que je terminais ma deuxième année, j’ai eu la chance d’accompagner les derniers jours de vie de mon grand-père. Une infirmière à domicile venait chaque jour à ses côtés. Cette fois encore, je me suis sentie attirée par ce type de mission. Je me suis réorientée vers une licence en sciences hospitalières à l’École de Santé Publique. Grâce à ces études, j’ai ouvert une maison de repos. Je sentais bien que j’étais au bon endroit mais je ne faisais pas le métier que je voulais. Il me manquait quelque chose…

Ça ne te plaisait pas d’être Directrice ?

Si mais je sentais que je me réaliserais dans quelque chose de différent. C’est pour ça qu’à 32 ans, j’ai tout plaqué. J’ai pris une pause-carrière et je me suis offert le graduat d’infirmière. Trois ans plus tard, je décrochais mon diplôme. J’avais bien sûr appris des tas de choses intéressantes mais cela se limitait aux soins techniques et ce que je voulais, moi, c’était aller à la rencontre de l’humain pour l’accompagner dans sa souffrance. C’est là que j’ai découvert une formation organisée à Liège par l’Institut du Clown Relationnel et de la Clown-Thérapie. Huit semaines réparties sur deux ans. Et ça, vraiment, ça a répondu à ce que je désirais faire.

Alors, tu es devenue clown professionnelle ?

Alors, tu es devenue clown professionnelle ?Le clown relationnel, on n’en vit pas financièrement. C’est quelque chose qui prend aux tripes ; on se sent vivre intensément mais il faut un boulot alimentaire à côté. J’en suis là aujourd’hui, j’exerce un job administratif et une ou deux fois par mois je pars en maison de repos pratiquer le clown relationnel.

Est-ce que tu as toujours été fascinée par les clowns ?

Non. Quand j’étais enfant, j’ai assisté un jour à un spectacle où des clowns se moquaient des gens et ça ne m’a pas plu. Ça m’a laissé de mauvais souvenirs. Cependant, le clown relationnel n’a rien à voir avec ça. C’est une démarche de soins relationnels, une approche non médicamenteuse de la souffrance morale. Quand les facultés de communication sont altérées, chez les personnes âgées par exemple, les soignants sont souvent démunis. J’en ai moi-même fait l’expérience lorsque j’étais directrice de maison de repos. On est confrontés à des résidents qui répètent sans cesse les mêmes mots, qui sont dans des états de repli, qui refusent de s’alimenter ou deviennent agressifs. Plus la personne est dépendante psychiquement, plus elle a besoin de soins relationnels adaptés.

Et le clown peut intervenir auprès de ces personnes ?

Oui. L’un des objectifs est de prévenir les troubles liés à l’isolement. On va vers les personnes qui sont en manque de relations, qui n’ont pas beaucoup de visites, les personnes qui sont en syndrome de glissement, c’est-à-dire qui se laissent mourir, qui ne veulent plus manger. On peut aussi apaiser les angoisses, soutenir le désir de vivre et favoriser des émotions positives.

Comment le clown s’y prend-il ?

Comment le clown s’y prend-il ?Tout cela se passe essentiellement dans le non-verbal. Cela nécessite une préparation. Il faut se désencombrer pour se rendre totalement disponible à l’autre. Le clown arrive dans une posture physique et mentale qui est ancrée dans le bassin, il ‘habite’ sa structure osseuse. Il doit se départir de toute réflexion intellectuelle pour être au plus proche de sa sensibilité.

Comment se déroulent les rencontres ?

On ne vient pas avec un spectacle pour divertir des gens qui s’ennuient. Nous, on n’est pas dans ce registre-là. On va vers des gens qui ne sont plus capables d’être spectateurs, qui ont besoin qu’on se centre sur eux et qu’on reçoive ce qu’ils ont à exprimer. Ces personnes sont parfois confuses. Cela peut sembler étrange mais, grâce au nez rouge, le clown représente ce que chacune d’elles va projeter : une mère, une voisine, un curé, un ange, un père abusif à qui on a besoin de pardonner… Ce sont toutes des situations que j’ai vécues. Le clown rend possible la rencontre désirée afin de libérer la personne et de l’apaiser.

Et quand une personne ne peut plus s’exprimer du tout ?

C’est effectivement un autre niveau de rencontre. Certains sont totalement recroquevillés sur eux-mêmes, soit ils ne parlent plus, soit ils gémissent ou crient. D’autres n’ont plus ouvert les yeux depuis longtemps. On va alors travailler en empathie corporelle : on peut rejoindre la personne en respirant en synchronisation avec elle. Au début, en apparence, il ne se passe rien. On fait le pari que la personne sent qu’on est là pour elle avec toute notre ouverture sensible. Parfois, c’est magique et cela se termine en effusion de joie : une personne qui était totalement en repli va se lever pour danser avec le clown. C’est pour ça que je balade toujours avec moi un petit transistor qui diffuse des vieilles chansons et des musiques entraînantes.

Pourquoi le personnage du clown est-il tout désigné pour de telles rencontres ?

Le clown est toujours tout neuf ; chaque jour, il vient de naître, il est gourmand de rencontres, il s’émerveille d’un rien, il se trompe tout le temps et il en rit. Et puis, le clown a la chance de n’être personne, il débarque de nulle-part. Il peut devenir le dépositaire d’un secret que les gens ont besoin de confier.

Propos recueillis par Jérémie Brasseur

Pour découvrir en six capsules vidéo la démarche du clown relationnel présentée par son fondateur : MOFFARTS1 - YouTube

Pour voir des clowns relationnels en action (reportage de 2:17) : Clown relationnel - Formation.mpg - YouTube

Pour en savoir plus sur la formation et devenir clown relationnel : sandrinevansnick@hotmail.com - 0498 244 944.

-

rencontre - Olivier Geneviève

- Le 09/06/2021

- Dans infos

Rencontre avec un passionné

Olivier Geneviève, fondateur de la compagnie Hyad Borest

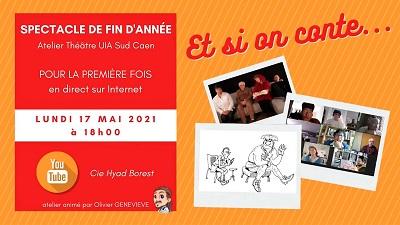

La semaine dernière, dans le cadre de ses rencontres virtuelles, l’ATO a reçu la visite d’Olivier Geneviève, fondateur et animateur de la compagnie Hyad Borest en Normandie. Déterminés à poursuivre leurs activités malgré le confinement, les comédiens ont présenté le 17 mai dernier leur spectacle Et si on conte en direct sur YouTube.

Ce n'est sans doute pas l’aboutissement auquel s’attendaient les comédiens mais l’émission Et si on conte a eu le mérite de nous faire découvrir la compagnie Hyad Borest, une troupe qui ne se laisse pas démonter ! Aux commandes du projet, Olivier Geneviève, qui anime depuis douze ans des ateliers d’initiation au théâtre destinés à divers publics. L’aventure de la compagnie Hyad Borest démarre précisément dans le cadre de l’Université Inter-Âges de Normandie.

Ce n'est sans doute pas l’aboutissement auquel s’attendaient les comédiens mais l’émission Et si on conte a eu le mérite de nous faire découvrir la compagnie Hyad Borest, une troupe qui ne se laisse pas démonter ! Aux commandes du projet, Olivier Geneviève, qui anime depuis douze ans des ateliers d’initiation au théâtre destinés à divers publics. L’aventure de la compagnie Hyad Borest démarre précisément dans le cadre de l’Université Inter-Âges de Normandie.Olivier, comment la compagnie Hyad Borest a-t-elle vu le jour ?

Il y a quelques années, l’Université Inter-Âges de Normandie Antenne de Caen m’a confié l’animation d’un cours de théâtre destiné aux retraités. Ce cours fonctionne par année académique. Le groupe, constitué en octobre, évolue vers la création d’un spectacle de fin d’année qui a lieu en mai. Et puis, une année, il est arrivé quelque chose d’absolument inhabituel : un groupe a décidé de partir rejouer son spectacle à l’extérieur. Il fallait trouver un nom à l’équipe parce que ‘Atelier Théâtre de l’Université Inter-Âges de Normandie Antenne de Caen’, c’est un peu long… La compagnie, qui ne manque pas d’humour, a décidé de s’appeler Hyad Borest. À partir de là, la troupe a réellement pris vie et poursuit son chemin quand bien même les participants ont changé.

Quand avez-vous commencé à travailler sur le spectacle Et si on conte ?

Quand avez-vous commencé à travailler sur le spectacle Et si on conte ? C’est au début de l’année académique 2019-2020 que j’ai proposé au groupe de travailler sur le thème des personnages de contes de fées. Moi, j’adore quand on reprend un truc qui existe et qu’on le retravaille pour en faire quelque chose de nouveau. C’est le théâtre tel que j’ai envie de le pratiquer : le théâtre qui fait rire mais qui en même temps est source d’apprentissage. On s’est un peu inspirés de la démarche de Bruno Bettelheim dans son livre Psychanalyse des contes de fées. On s’est penchés sur Pinocchio, La Belle au Bois Dormant, le Petit Chaperon Rouge,… et on a commencé à se poser des questions comme : ce personnage, qui est-il ? qu’est-ce qu’il devient suite à son aventure ? Parfois je donnais des consignes, on expérimentait la scène en improvisation et on gardait ce qui nous semblait intéressant. Ceux qui avaient envie d’écrire arrivaient avec des propositions. On faisait le tri, on retravaillait, on combinait… Patrice est arrivé un jour avec son texte en alexandrins qui racontait la confrontation entre l’ogre et son psy. C’était super, on l’a gardé tel quel.

Vous étiez déjà pas mal avancés dans le travail en mars 2020 quand le confinement est survenu…

Vous étiez déjà pas mal avancés dans le travail en mars 2020 quand le confinement est survenu… Oui. C’est pour ça qu’on ne pouvait pas se résoudre à abandonner. Après quelques semaines de flottement, on s’est mis d’accord pour poursuivre nos rencontres en visioconférence. Mais le théâtre c’est par essence quelque chose qui se vit ensemble et ça a été un grand défi de bosser par ordinateurs interposés. Certains comédiens ont dû demander une tablette à prêter à leurs enfants. Il a fallu réinventer une manière de communiquer, composer avec les difficultés informatiques des uns et des autres. Pour moi, ça n’a pas été simple non plus : diriger les comédiens avec la webcam me prenait une énergie folle ; parfois la connexion sautait, parfois le son de l’ordi était pourri. Au début, après une heure, j’étais épuisé…

Comment vous êtes-vous adaptés pour poursuivre votre projet ?

Plutôt qu’une séance de deux heures par semaine, nous avons organisé trois séances d’une heure. Et nous avons continué nos rencontres tout au long des mois de confinement pour préparer notre spectacle bien que nous n’ayons pas de perspective claire. Cette expérience nous a appris à tirer parti des contraintes pour inventer quelque chose de nouveau. Mais en janvier dernier, on ne voyait toujours pas le bout. J’avais le sentiment que les comédiens commençaient à se démotiver.

C’est là que t’est venue l’idée de présenter vos travaux en live sur le web ?

C’est là que t’est venue l’idée de présenter vos travaux en live sur le web ? Je savais que c’était possible. Cela fait quelques années que je coanime une chaîne YouTube consacrée à la présentation humoristique des jeux de société (T’As Vu A Quoi Tu Joues ?) avec mon pote Alexis et ma sœur Léa. Pour maîtriser les outils de production audiovisuelle (lumière, son, vidéo), il faut vraiment s’accrocher ; au début, le montage vidéo, c’est infernal, surtout quand on se lance en autodidacte. Mais cette maîtrise ouvre tout un champ de possibilités de création. Je ne prétends pas être un monteur professionnel mais mes compétences techniques pouvaient s’avérer fort utiles.

Et comment les comédiens ont-ils accueilli cette idée ?

Ça les a vraiment emballés. Le fait d’avoir une perspective a redonné à un coup de fouet à notre projet. Comme le spectacle en préparation était un assemblage de petites formes, on a pu reprendre quatre saynètes et les adapter à ce nouveau média. Je tenais beaucoup à ce que cela reste du théâtre et que la technique audiovisuelle ne prenne pas le pas. Nos quatre scènes ont été filmées de différentes façons : un enregistrement radiophonique accompagné de dessins (Et si l’ogre rime, dialogue en alexandrins) ; une réunion sur Zoom (Et si on échange, thérapie de groupe rassemblant des héros de contes de fées) ; un montage de monologues (Et si on cause, quatre personnages face au psy) ; un double dialogue filmé d’une traite (Et si on boit, deux duos de copines dont les conversations se construisent en parallèle).

Y a d’ beaux résultats, j’ai envie de dire. Qu’en ont pensé les comédiens eux-mêmes ?

Le soir-même de la diffusion sur YouTube, les comédiens étaient très enthousiastes, ceux qui m’avaient rejoint pour la présentation du spectacle et ceux qui suivaient la diffusion depuis chez eux et qui recevaient des messages de félicitations de leur famille et de leurs amis. Malgré tout, d’avoir laissé sur le carreau la moitié du spectacle nous laisse insatisfaits. Il y a une frustration. Les comédiens ont bien sûr très envie de se retrouver sur les planches avec les copains et de présenter leur création devant un public. L’automne prochain, pendant la première moitié de l’année académique, nous reprendrons notre projet et, une fois n’est pas coutume, si les circonstances le permettent, nous monterons sur scène fin décembre.

Propos recueillis par Jérémie Brasseur

Pour voir le spectacle Et si on conte : Spectacle de fin d'année 2021 : "Et si on conte..." (Atelier Théâtre UIA Sud Caen) - YouTube (Note : l'émission commence à 17:10.)

Pour découvrir la chaîne YouTube T'As Vu A Quoi Tu Joues : T'as Vu A Quoi Tu Joues ? - YouTube